L’industrie de l’extraction du gypse à Claye, dans la colline de l’Aulnay, est certainement la plus ancienne de la ville. Au début, ce n’était que de l’artisanat. Les premiers carriers étaient des vignerons possédant ces terres.

-Le 4 septembre 1828, Messieurs Manche et Leroux obtiennent le droit d’exploiter la pierre à plâtre, carrière n°35, sous une pièce de terre de 28 ares 12 centiares et sous une pièce de vigne de 21 ares 22 centiares. Abandon de la carrière, le 11 octobre 1851.

-Monsieur Gauvin le 14 septembre 1859 demande la réouverture de la carrière. L’exploitation est faite à ciel ouvert.

-Monsieur Duru ouvre une carrière n° 7 : exploitation par puits. Abandon, en 1852, le gypse étant épuisé.

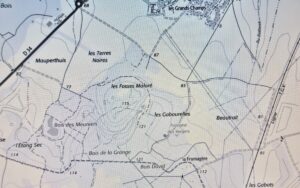

-Monsieur Antoine Iglary Lanquillat ouvre une carrière au lieu-dit Bois de la Grange, extraction par puits. Fermeture le 18 décembre 1850, épuisement de la carrière.

-Monsieur Marchat, entrepreneur en travaux publics, ouvre le 28 novembre 1880, une carrière à ciel ouvert, sur une surface de 3 hectares, au lieu-dit les Fosses Maloré.

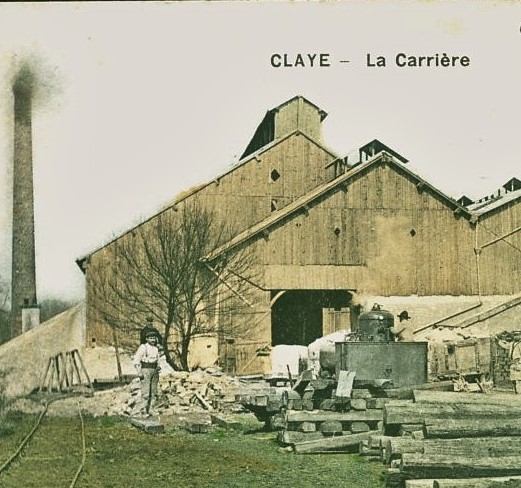

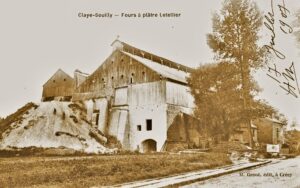

Tout va changer avec l’ouverture de la carrière de Messieurs Letellier père et fils : demande d’exploitation en date du 15 septembre 1880, n° 179. Avec eux, nous passons à l’ère industrielle de l’exploitation du gypse.

La famille Letellier est originaire de Belgique. Victor Maximilien, né à Estinnes au Val, est le fondateur de l’usine à plâtre, il décède à Paris, en 1868.

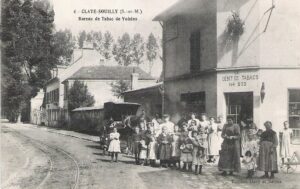

Pour faciliter le transport de la pierre à plâtre, de la carrière à l’usine, une ligne de chemin de fer est construite, dès 1868, sur le côté gauche du chemin des Fortes Terres. Au début la traction est animale (chevaux).

Par la suite, avec la modernisation de l’usine, vers 1830, le chemin de fer devient à vapeur et ensuite diésel. Pour simplifier les manœuvres une gare de triage est construite.

Dès leur arrivée à l’usine, les blocs de gypse sont cuits dans des fours (culés), la combustion est alimentée par du bois (bouleau et aulne) puis ensuite, par du coke. En 1930, la plâtrière est mécanisée, un four rotatif est installé. Les broyeurs actionnés par les chevaux sont modernisés par des moteurs à vapeur puis électriques.

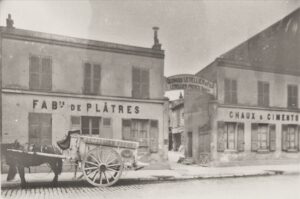

Le plâtre était acheminé vers le canal pour être ensaché et expédié à la Villette. Au début, le transport était assuré par des tombereaux tirés par des chevaux.

Par la suite, une voie ferrée est construite jusqu’au canal. Itinéraire suivant : rue de la Gabrielle, rue de l’église, rue Aristide Briand, pont du canal, route de Messy, à gauche direction le canal vers le Dépotoir (lieu-dit) en réalité silo à plâtre.

De 1905 à 1939 les chevaux sont remplacés par une locomotive électrique alimentée par un trolley (ensemble d’accumulateurs).

Le passage devant l’école des garçons distrayait les élèves de M. Legrand, du fait de ses vibrations. Les sacs de 50 kg étaient chargés par 4 goulottes dans des péniches, type Freycinet (surnommées flûtes du fait de leur étroitesse pour pouvoir se croiser sur le canal), destination bassin de la villette où les sacs de plâtre étaient distribués dans tout Paris, plâtre très renommé pour sa blancheur.

L’usine possédait 13 flûtes pouvant charger chacune 50 tonnes.

Les galeries, en fin d’exploitation, servirent à Monsieur Lacombe pour cultiver des champignons de Paris, qui étaient vendus aux Halles de Paris.

Les spores de champignons étaient développées dans des bouteilles de lait remplies de fumier de cheval, confectionnées au 76 de la rue Jean Jaurès puis, transportées dans les carrières.

Dominique et Guy Lefeuvre